ब्रह्मभूत: प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ् क्षति |

सम: सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् || 54||

ब्रह्म-भूतः ब्रह्म में स्थित प्रसन्न-आत्मा-मानसिक रूप से शांत; न न तो; शोचति-शोक करना; न-न ही; काङ्क्षति-कामना करता है; समः-समभाव से; सर्वेषु-सब के प्रति; भूतेषु-जीवों पर; मत्-भक्तिम्-मेरी भक्ति को; लभते-प्राप्त करता है; पराम्-परम।

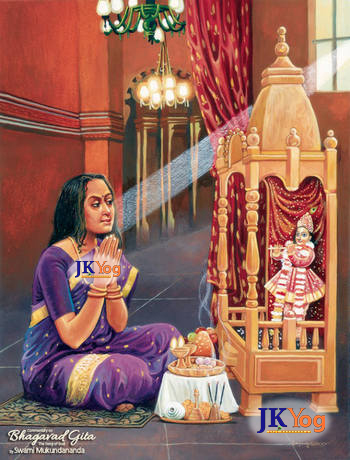

BG 18.54: परम ब्रह्म में स्थित मनुष्य शांति प्राप्त करता है, वह न तो शोक करता है और न ही कोई कामना करता है। वह सभी के प्रति समभाव रखता है, ऐसा परम योगी मेरी भक्ति को प्राप्त करता है।

Start your day with a nugget of timeless inspiring wisdom from the Holy Bhagavad Gita delivered straight to your email!

यहाँ श्रीकृष्ण भगवत्प्राप्ति की अवस्था के विवरण का समापन करते हैं। ब्रह्मभूतः शब्द का अर्थ ब्रह्म की अनुभूति की अवस्था है। उसमें स्थित होकर मनुष्य प्रसन्नात्मा हो जाता है अर्थात् कष्टदायक अनुभवों से अप्रभावित रहता है। 'न शोचति' का अर्थ यह है कि न तो किसी प्रकार का शोक करना है और न ही किसी प्रकार की अपूर्णता का अनुभव करना है। 'न काङ्क्षति' का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा अपने सुखों को पाने के लिए भौतिक पदार्थों की लालसा न करना है। ऐसा योगी सभी को समान दृष्टि से देखता है और सभी में ब्रह्म का अनुभव करता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य परम ज्ञान की अवस्था में स्थित हो जाता है। हालांकि श्रीकृष्ण इस श्लोक को एक अनोखा मोड़ में समाप्त करते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान की इस अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात् मनुष्य 'परा भक्ति' अर्थात् भगवान का दिव्य प्रेम प्राप्त करता है। ज्ञानी प्रायः कहते हैं कि भक्ति केवल भगवद् अनुभूति के मध्यवर्ती उपाय के रूप में की जानी चाहिए। उनके अनुसार भक्ति केवल अंतःकरण की शुद्धि करती है और अंत में केवल ज्ञान रह जाता है। इसलिए वे यह तर्क देते हैं कि जो दृढ़ बुद्धि से युक्त होते हैं वे भक्ति की उपेक्षा करते हैं और केवल ज्ञान को पोषित करते हैं लेकिन यह श्लोक ऐसे विचार का निषेध करता है। श्रीकृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान की अनुभूति होने के बाद परा भक्ति विकसित होती है। वेदव्यास ने श्रीमद्भागवतम् में इसी प्रकार की व्याख्या की है।

आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे।

कुर्वन्त्यहैतुकी भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः।।

(श्रीमद्भागवतम् -1.7.10)

"वे ज्ञानी पुरूष जो 'आत्माराम' हैं अर्थात् जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, आत्म ज्ञान में स्थित होते हैं और माया के बंधनों से मुक्त होते हैं। वे भी भगवान की भक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखती हैं। भगवान वे मुक्त आत्माओं को भी आकर्षित करते हैं।" अनेक ज्ञानियों के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था और निराकार ब्रह्म के ध्यान में स्थित हो गए थे किन्तु जब उन्होंने भगवान के दिव्य गुणों की झलक देखी तब वे स्वाभाविक रूप से भक्ति की ओर आकर्षित हुए। प्रत्येक युग के ऐसे ज्ञानियों के उदाहरण इस प्रकार से हैं-

ब्रह्मा के चार पुत्र-सनत्कुुमार कुमार, सनातन कुमार, सनक कुमार और सनंदन कुमार सतयुग के महान ज्ञानी थे। वे जन्म से ही आत्मज्ञानी थे और सदैव निराकार ब्रह्मानंद में निमग्न रहते थे। जब चारों कुमार एक बार भगवान विष्णु के बैकुण्ठ लोक में गए, तब भगवान के चरणारविंद से मिली हुई तुलसी की पत्तियों की सुगंध से सुवासित वायु ने उनके नाक में प्रवेश किया, जिससे उनका हृदय रोमांचित हुआ और तत्क्षण उनकी निर्गुण ब्रह्म में लीन समाधि टूट गयी और वे भगवान विष्णु के दिव्य प्रेम में निमज्जित हो गये। उन्होंने भगवान से वरदान देने की प्रार्थना करते हुए कहा-

कामं भवः स्ववृजिनैर्निरयेषु नः स्ता

च्चेतोऽलिवद्यदि नु ते पदयो रमेत।

(श्रीमदभागवत-3.15.49)

"हे भगवान, यदि हमारे मन को आपके चरण कमलों से निर्गत दिव्य प्रेमानंद का रसपान करने का अवसर प्राप्त होता रहे तब आप चाहे हमें नरकादि योनियों में भी क्यों न भेज दें। इसकी भी हमें कोई चिंता नहीं है।" जरा विचार करें कि निराकार ब्रह्म की अनुभूति होने के पश्चात् भी इन महान ज्ञानियों ने भगवान के साकार रूप का आनंद प्राप्त करने के लिए नरक में निवास करने की इच्छा व्यक्त की थी। अब त्रेता युग पर दृष्टि डाली जाए। इस युग के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी राजा जनक थे। वह के पिता थे जो भगवान राम की प्रिया थीं। राजा जनक विदेह के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि वह दैहिक चेतना से एकदम परे थे। उनका मन सदैव निराकार और निर्गुण ब्रह्म में तल्लीन रहता था। एक दिन विश्वामित्र ऋषि भगवान राम और लक्ष्मण के साथ उनके महल में गए। उस समय क्या घटित हुआ इसका रामचरितमानस में अति सुंदरता से वर्णन किया गया है

इनहिँ बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्मसुखहिँ मन त्यागा।

(रामाचरितमानस)

"भगवान राम को देख कर राजा जनक की निराकार ब्रह्मानंद से विरक्ति हो गई और उनके भीतर परमेश्वर के साकार रूप के लिए गहन प्रीति उत्पन्न हो गयी।" इस प्रकार से त्रेता युग के महान ज्ञानी राजा जनक ने भी भक्ति के मार्ग को स्वीकार किया।

द्वापर युग के महाज्ञानी शुकदेव वेदव्यास ऋषि के पुत्र थे। पुराणों में वर्णन है कि वे इतने सिद्ध थे कि बारह वर्षों तक यह सोच कर अपनी माँ के गर्भ में रहे कि बाहर आने पर माया शक्ति उन पर हावी हो जाएगी।

अंत में नारद मुनि ने आकर उनकी माँ के कान में उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा और उन्हें अब गर्भ से बाहर निकलना चाहिए। अंततः वह अपनी योग शक्ति द्वारा गर्भ से बाहर आए और उन्होंने बारह वर्ष की आयु के समान अपने शरीर का विस्तार कर लिया और गृहस्थी को त्याग कर वन में रहने लगे। यहाँ वह शीघ्र ही निर्विकल्पक समाधि की अवस्था में पहुंच गए। कुछ वर्षों के पश्चात् जब वेदव्यास के कुछ शिष्य वन में लकड़ियाँ काट रहे थे तब उन्होंने शुकदेव को समाधि की अवस्था में देखा। उन्होंने वापस जाकर ऋषि वेदव्यास को सारा वृतांत सुनाया तब उन्होंने शुकदेव के कान में यह श्लोक सुनाने को कहा जिसमें श्रीकृष्ण के साकार रूप के सौंदर्य का वर्णन है-

बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं

बिभ्रद् वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्।

रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै

वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः।।

(श्रीमद्भागवतम्-10.21.5)

"श्रीकृष्ण के सिर पर मोरपंखी मुकुट सुशोभित है और उनका भेष एक श्रेष्ठ नर्तक के समान दिख रहा है। उनके कान पीले-पीले पुष्पों से सुशोभित हो रहे हैं। उन्होंने गले में सुगंधित पुष्पों से बनी वैजयंती माला पहन रखी है। बांसुरी के छिद्रों में वे अपने अधरों से अमृत भर रहे हैं। उनके पीछे-पीछे ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं और उनके पद चिह्नों से वृन्दावन अति रमणीय स्थान बन गया है।" शुकदेव ने जब भगवान के अनुपम सौंदर्य को सुना तब यह विचार किया कि ऐसे सौंदर्यशाली भगवान उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए वह पुनः समाधि में लीन हो गए। शिष्यों ने लौटकर ऋषि वेदव्यास को इसकी जानकारी दी तब वेदव्यास ने उन्हें एक अन्य श्लोक शुकदेव के कानों में पुनः सुनाने को कहा-

पूतना लोकबालघ्नी राक्षसी रुधिराशना।

जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वाऽऽप सद्गतिम्।।

(श्रीमद्भागवतम्-10.6.35)

"श्रीकृष्ण इतने दयालु हैं कि उन्होंने अपने स्तन से विष पिलाने वाली पूतना का उद्धार करके उसे अपने लोक में भेज दिया।" उपर्युक्त श्लोक जब शुकदेव के कानों में प्रविष्ट हुआ उस समय वे निराकार ब्रह्म के ध्यान में लीन थे। अचानक उनका चित्त भगवान कृष्ण की महिमा के गुणगान में लीन हो गया। वे भगवान के साकार रूप के दिव्य आनंद में इतने मगन हो गए कि वे समाधि से उठकर अपने पिता वेदव्यास के पास आए। वहाँ उन्होंने उनसे श्रीमद्भागवतम् का श्रवण किया जो भक्ति से परिपूर्ण है। बाद में गंगा के तट पर उन्होंने इसे अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित को सुनाया। इस प्रकार से द्वापरयुग के महाज्ञानी शुकदेव भी भक्ति के पथ की ओर अग्रसर हुए।

जगद्गुरु शंकराचार्य को कलियुग का महान ज्ञानी माना जाता है। अद्वैतवाद का व्यापक रूप से प्रचार करके उन्होंने अद्वितीय ख्याति प्राप्त की। इसमें उन्होंने कहा कि केवल एक ही सत्ता है और वह निर्गुण, निर्विशेष और निराकार ब्रह्म है। हालांकि इस तथ्य से इससे अनभिज्ञ हैं कि 20 वर्ष से 32 वर्ष की आयु तक उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण, भगवान राम, दुर्गा माता आदि की स्तुति सैकड़ों श्लोक लिखे। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित चारों धामों का दर्शन किया और सभी में भगवान के साकार रूप की पूजा की। प्रबोध सुधाकर में उन्होंने इस प्रकार से उल्लेख किया-

काम्योपासनायार्थयन्त्यनुदिनं किञ्चितफलं स्वेप्सितं

केचित् स्वर्गमथापवर्गमपरे योगादियज्ञादिभिः।

अस्माकं यदुनन्दनाङ्घ्रियुगलध्यानावधा - नार्थिनाम्

किं लोकेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गापवगैर्श्च किम्।।

(श्लोक 250)

"वे जो स्वर्गलोक की प्राप्ति हेतु पुण्य कर्म करते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं। वे जो ज्ञानमार्ग या अष्टांग योग के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना चाहें, वे भी अपने मार्ग का करें। किंतु, मैं इन दोनों मार्गो की इच्छा नहीं करता। मैं केवल श्रीकृष्ण के चरण कमलों के अमृत में स्वयं को डुबोना चाहता हूँ। मैं संसारिक और स्वर्ग के सुखों की कामना नहीं करता हूँ और न ही मेरी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है। मैं एक रसिक हूँ जो भगवान के दिव्य प्रेम से आनंदित होता है।" वास्तव में शंकराचार्य भगवान श्रीकृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने अपने भाष्यों में जो उपदेश दिए वह तत्कालीन युग की आवश्यकता थी। जब वे पृथ्वी पर प्रकट हुए तब पूरे भारत वर्ष में बौद्ध धर्म प्रचलित था। ऐसे दौर में बौद्धों का वेदों में विश्वास पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने अपने भाष्य में भक्ति का उल्लेख नहीं किया। लेकिन बाद में उन्होंने अनेक स्तुतियों में भगवान के साकार रूप का सुन्दर वर्णन किया और अपनी आंतरिक भक्ति को प्रकट किया। इस प्रकार से शंकराचार्य कलियुग में एक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने ज्ञान की सर्वोत्तम अवस्था प्राप्त की थी और बाद में उन्होंने भक्ति भी की।